Die christliche Lehre spielt eine fundamentale Rolle im deutschen Grundgesetz, das 1949 in Kraft trat. Die Werte und Prinzipien, die aus der christlichen Ethik abgeleitet werden, sind tief in den Text des Grundgesetzes eingewoben. Diese Werte, wie die Würde des Menschen, die Freiheit des Individuums und die Solidarität mit den Schwächeren, spiegeln sich in den Artikeln wider und prägen die rechtlichen und sozialen Normen der Bundesrepublik Deutschland.

Die Menschenwürde, die im Artikel 1 des Grundgesetzes verankert ist, kann als ein zentrales Element der christlichen Lehre betrachtet werden, die den Menschen als Ebenbild Gottes sieht und ihm daher einen unveräußerlichen Wert zuschreibt. Darüber hinaus ist die christliche Lehre nicht nur eine moralische Grundlage, sondern auch ein Leitfaden für das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Prinzipien der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit, die in der Bibel verankert sind, finden sich in vielen Aspekten des deutschen Rechts und der sozialen Politik wieder.

Diese ethischen Grundlagen fördern ein Klima des Respekts und der Toleranz, das für eine pluralistische Gesellschaft unerlässlich ist. In diesem Sinne ist die christliche Lehre nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern ein lebendiger Bestandteil der deutschen Identität und des rechtlichen Rahmens.

Die historische Verbindung zwischen christlicher Lehre und dem Grundgesetz

Die Ideen der Aufklärung und ihre Auswirkungen

Die Gründungsväter des Grundgesetzes waren stark von den Ideen der Aufklärung beeinflusst, die oft mit einem christlichen Menschenbild verknüpft sind. Diese Ideen führten zu einem Verständnis von Freiheit und Gleichheit, das in den Grundrechten des Grundgesetzes verankert ist.

Die Rolle der Kirchen während der Zeit des Nationalsozialismus

Ein weiterer historischer Aspekt ist die Rolle der Kirchen während der Zeit des Nationalsozialismus. Die katholische und evangelische Kirche haben sich gegen die menschenverachtenden Ideologien des Regimes gewandt und für die Menschenrechte und die Würde des Einzelnen gekämpft.

Die Auswirkungen auf die Formulierung des Grundgesetzes

Diese Erfahrungen haben das Bewusstsein für die Bedeutung von Menschenrechten und ethischen Werten geschärft, was sich in der Formulierung des Grundgesetzes niederschlug. Die Lehren aus dieser dunklen Zeit haben dazu beigetragen, dass das Grundgesetz nicht nur als rechtliches Dokument, sondern auch als ethische Charta verstanden wird, die auf den Prinzipien der christlichen Lehre basiert.

Die Rolle von christlichen Werten im deutschen Rechtssystem

Christliche Werte sind nicht nur theoretische Konzepte, sondern haben praktische Auswirkungen auf das deutsche Rechtssystem. Viele Gesetze und Vorschriften sind von ethischen Überlegungen geprägt, die ihren Ursprung in der christlichen Lehre haben. Beispielsweise spiegelt das deutsche Strafrecht eine Vorstellung von Gerechtigkeit wider, die eng mit dem christlichen Verständnis von Sünde und Vergebung verbunden ist.

Die Möglichkeit zur Resozialisierung von Straftätern ist ein zentraler Aspekt des deutschen Strafrechts und steht im Einklang mit dem christlichen Glauben an die Möglichkeit der Umkehr und Besserung. Darüber hinaus finden sich christliche Werte auch in sozialen Gesetzen wieder, die darauf abzielen, benachteiligte Gruppen zu schützen und zu unterstützen. Das Sozialstaatsprinzip, das im Grundgesetz verankert ist, fördert eine Gesellschaft, in der niemand zurückgelassen wird.

Diese Idee ist stark von der christlichen Nächstenliebe inspiriert, die dazu aufruft, sich um die Bedürftigen zu kümmern. In diesem Kontext wird deutlich, dass das deutsche Rechtssystem nicht nur auf rechtlichen Normen basiert, sondern auch auf einem ethischen Fundament, das durch die christliche Lehre geprägt ist.

Kontroverse um die Verankerung der christlichen Lehre im Grundgesetz

Die Diskussion über die Verankerung der christlichen Lehre im Grundgesetz ist ein kontroverses Thema, das immer wieder öffentliche Debatten auslöst. Kritiker argumentieren, dass eine solche Verankerung nicht mit dem Prinzip der Religionsfreiheit vereinbar sei und dass sie den pluralistischen Charakter der deutschen Gesellschaft untergraben könnte. Sie befürchten, dass eine zu starke Betonung christlicher Werte zu einer Diskriminierung anderer Glaubensrichtungen führen könnte und somit das friedliche Zusammenleben gefährdet.

Befürworter hingegen betonen die positive Rolle, die christliche Werte in der Gesellschaft spielen können. Sie argumentieren, dass diese Werte universell sind und nicht nur für Christen von Bedeutung sind. Viele ethische Prinzipien, die aus der christlichen Lehre abgeleitet werden, wie Gerechtigkeit und Nächstenliebe, sind auch für Menschen anderer Glaubensrichtungen oder ohne religiösen Hintergrund relevant.

In diesem Sinne könnte eine stärkere Berücksichtigung christlicher Werte im Grundgesetz als eine Möglichkeit gesehen werden, gemeinsame ethische Grundlagen zu schaffen, auf denen eine diverse Gesellschaft aufbauen kann.

Die Auswirkungen der christlichen Lehre auf die Gesetzgebung in Deutschland

Die Auswirkungen der christlichen Lehre auf die Gesetzgebung in Deutschland sind vielfältig und reichen von sozialen bis hin zu ethischen Fragestellungen. Ein Beispiel hierfür ist das Familienrecht, das stark von einem traditionellen Verständnis von Familie geprägt ist, das wiederum auf christlichen Werten basiert. Die Ehe wird als eine Institution angesehen, die nicht nur rechtliche Aspekte umfasst, sondern auch moralische und ethische Dimensionen hat.

Diese Sichtweise beeinflusst Gesetze zur Ehe und zum Familienrecht erheblich. Ein weiteres Beispiel sind Gesetze im Bereich des Sozialrechts. Hier zeigt sich deutlich, wie christliche Werte wie Nächstenliebe und Solidarität in konkrete gesetzliche Regelungen umgesetzt werden.

Das Sozialgesetzbuch beispielsweise fördert Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen in Notlagen und zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebensstandards. Diese Gesetze sind nicht nur rechtlich bindend, sondern auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses über die Verantwortung gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft – ein Konzept, das tief in der christlichen Ethik verwurzelt ist.

Die Debatte um die Trennung von Kirche und Staat im Kontext des Grundgesetzes

Die Trennung von Kirche und Staat ist ein zentrales Thema in der deutschen Verfassungsgeschichte und wird oft im Zusammenhang mit der Rolle der christlichen Lehre im Grundgesetz diskutiert. Während das Grundgesetz eine klare Trennung zwischen religiösen Institutionen und staatlicher Macht vorsieht, gibt es dennoch zahlreiche Schnittstellen zwischen beiden Bereichen. Diese Schnittstellen werfen Fragen auf über den Einfluss religiöser Überzeugungen auf staatliche Entscheidungen und Gesetze.

Ein Beispiel für diese Debatte ist das Thema Religionsunterricht an Schulen. In Deutschland haben Schüler das Recht auf Religionsunterricht, was zeigt, dass der Staat eine gewisse Verantwortung für religiöse Bildung übernimmt. Kritiker argumentieren jedoch, dass dies gegen das Prinzip der Neutralität des Staates verstößt.

Befürworter hingegen sehen darin eine Möglichkeit zur Förderung interkulturellen Dialogs und zur Stärkung gemeinsamer Werte in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft. Diese Diskussion verdeutlicht die Komplexität der Beziehung zwischen Kirche und Staat im Kontext des Grundgesetzes.

Die Relevanz der christlichen Lehre für die Gesellschaft und Politik in Deutschland

Die Relevanz der christlichen Lehre für die Gesellschaft und Politik in Deutschland ist unbestreitbar. In vielen politischen Debatten werden ethische Fragen aufgerufen, bei denen christliche Werte eine zentrale Rolle spielen. Themen wie soziale Gerechtigkeit, Flüchtlingspolitik oder Umweltfragen werden häufig durch eine moralische Linse betrachtet, die stark von den Prinzipien der christlichen Ethik geprägt ist.

Politiker berufen sich oft auf diese Werte, um ihre Positionen zu legitimieren oder um Unterstützung für bestimmte Maßnahmen zu gewinnen. Darüber hinaus engagieren sich viele kirchliche Organisationen aktiv in sozialen Bewegungen und politischen Initiativen. Sie setzen sich für benachteiligte Gruppen ein und fördern gesellschaftliche Veränderungen im Sinne von Gerechtigkeit und Nächstenliebe.

Diese Aktivitäten zeigen nicht nur die Relevanz der christlichen Lehre im politischen Diskurs, sondern auch deren Einfluss auf das gesellschaftliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.

Die Zukunft der christlichen Lehre im deutschen Grundgesetz

Die Zukunft der christlichen Lehre im deutschen Grundgesetz steht vor Herausforderungen und Chancen gleichermaßen. Angesichts einer zunehmend säkularen Gesellschaft stellt sich die Frage, wie relevant diese Werte weiterhin sein werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele Menschen sich von traditionellen religiösen Überzeugungen entfernen; dennoch bleibt das Bedürfnis nach ethischen Leitlinien bestehen.

In diesem Kontext könnte die christliche Lehre weiterhin als wertvolle Ressource dienen, um gemeinsame Werte zu definieren und einen Dialog über grundlegende gesellschaftliche Fragen zu fördern. Zudem könnte eine verstärkte Auseinandersetzung mit den universellen Aspekten der christlichen Ethik dazu beitragen, Brücken zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen zu bauen. In einer multikulturellen Gesellschaft könnte dies zu einem besseren Verständnis zwischen den verschiedenen Gemeinschaften führen und dazu beitragen, ein harmonisches Zusammenleben zu fördern.

Die Herausforderung wird darin bestehen, einen Weg zu finden, wie diese Werte in einem pluralistischen Kontext relevant bleiben können – sowohl im rechtlichen als auch im gesellschaftlichen Diskurs.

FAQs

Was ist das Grundgesetz?

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, die am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Es legt die grundlegenden Rechte und Pflichten der Bürgerinnen und Bürger sowie die Organisation des Staates fest.

Was ist die Christliche Lehre?

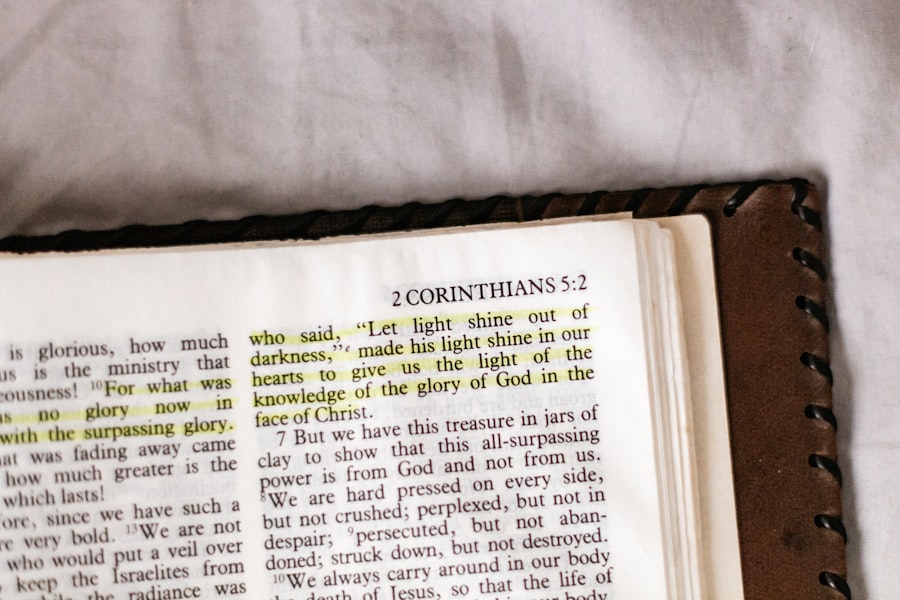

Die Christliche Lehre bezieht sich auf die Lehren und Prinzipien des Christentums, die auf der Bibel und den Lehren Jesu Christi basieren. Sie umfasst Glaubensgrundsätze, ethische Werte und moralische Richtlinien, die von christlichen Kirchen und Gemeinschaften gelehrt werden.

Bestimmt die Christliche Lehre das Grundgesetz?

Nein, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland basiert auf dem Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. Es ist säkular und beruht auf demokratischen Prinzipien, die die Religionsfreiheit und die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Die Christliche Lehre hat keinen direkten Einfluss auf das Grundgesetz.